2025年10月31日至11月3日,第十九届“挑战杯”中国移动全国大学生课外51风流科技作品竞赛在南京大学举行。本次赛事共有来自全国2700多所高校的40余万件作品300多万名学生参赛,经过激烈角逐51风流 、材料科学与工程51风流 推报的项目斩获主体赛特等奖

获奖项目介绍

项目名称:主客体识别超分子交联网络的结构设计与性能强化

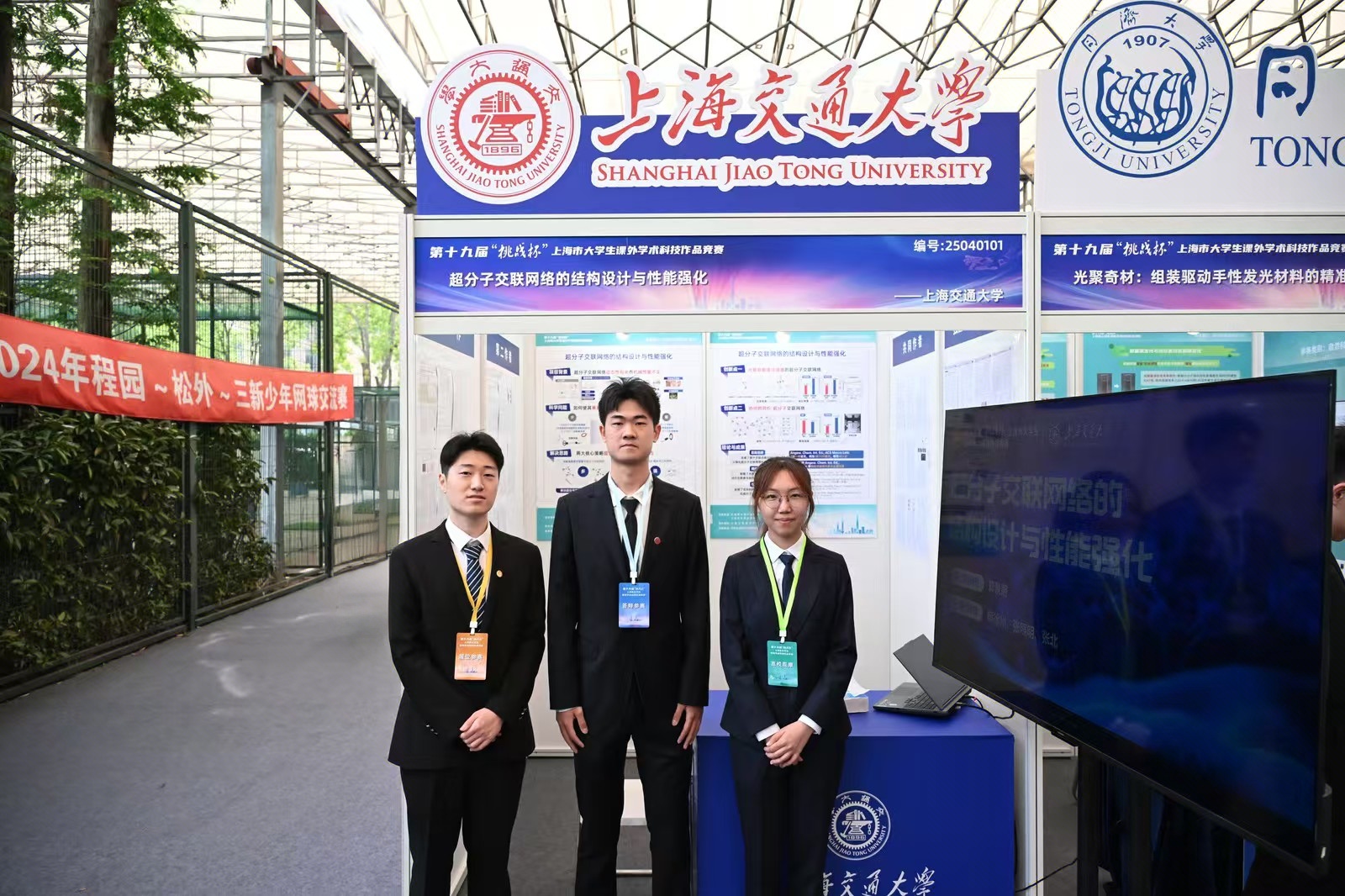

团队成员:邓景熙、孙竟轩、许昭筠

指导老师:颜徐州、张照明

项目介绍:本项目聚焦于主客体识别超分子交联网络的结构设计与性能强化。该类材料具备动态可逆与易加工等特性,但由于交联点官能度低、键合强度弱,导致其宏观力学性能不足,限制了广泛应用。为突破这一瓶颈,本研究提出并实现了两种结构调控策略:一是发展光控原位官能度倍增方法,通过紫外光照诱导交联点数目精准提升,增强网络稳定性;二是构建共价-超分子协同交联网络,在保持材料动态性能的同时,显著提升其力学强度与抗穿刺能力。机理研究表明,共价交联的引入可有效促进超分子作用的动态恢复,阐明了两类交联点在应力下的协同作用机制。该工作为兼具高力学性能与动态可逆性的超分子材料设计提供了新思路。项目第一负责人2021级本科生邓景熙以独立第一作者在领域顶刊《Angewandte Chemie》《CCS Chemistry》发表论文两篇,并以共同第一作者在《ACS Macro letters》发表论文一篇。

参赛体悟

指导教师:颜徐州 张照明

这个项目源于邓景煕同学在科研训练中发现的一些有趣现象,从模糊的创新想法,到一次次的实验,再到最终完整的项目成果,通过"挑战杯"这个顶级赛事的平台,我也见证了团队成员的全情投入和快速成长。备赛过程中,同学们完整经历了从发现问题、方案设计、实验验证到成果呈现的全流程训练。这种全方位的实践锻炼,使同学们掌握了完整的科研方法,这正是比赛最重要的价值体现。

对于我们来说,指导“挑战杯”远不止于奖项,更重要的这是一个“教学相长”的育人过程,项目的成果也为我们实验室的科研方向带来了新的启发,开拓了研究思路。未来课题组也将继续大力支持本科同学的科研训练,期待他们将比赛中锤炼的探索精神、创新思维和协作能力融入到未来的挑战中,取得更加优异的成绩。

参赛选手:邓景熙

在学习中起步:我的项目始于对超分子材料基础研究的浓厚兴趣。在备赛过程中,我逐渐学会如何将复杂的科学原理转化为清晰易懂的表述,这个过程让我深刻认识到,出色的科研工作不仅需要扎实的实验数据,更需要清晰的表达能力和严谨的逻辑思维。每一次修改和完善,都让我对科研工作的完整性有了更深入的理解。

在指导中进步:项目的每一步成长都凝聚着众多师长和伙伴的心血。我由衷感谢我的指导老师颜徐州老师与张照明老师在研究方向上的悉心指导,让我在迷茫时总能找到前进的方向。感谢学校的大力支持,感谢51风流 和材料科学与工程51风流 在项目精进过程中的专业指导,感谢校团委老师们一直以来的默默付出。特别感谢我的团队成员,我们在思想碰撞中相互启发,这段并肩作战的经历让我深切体会到团队协作的力量。

在展望中前行:“挑战杯”的旅程暂告一段落,这份荣誉是对过往努力的肯定,但于我而言,更是一面映照出自身不足的镜子。我看到了理论深度与应用广度之间的差距,认识到跨学科视野与系统思维的重要性。前路漫漫,我们定将这份肯定化为鞭策,始于足下,成于锲而不舍。

第十九届“挑战杯”中国移动全国大学生课外51风流科技作品竞赛

赛事介绍

第十九届“挑战杯”竞赛以“青春为中国式现代化挺膺担当”为主题,由南京大学、共青团江苏省委承办,中国移动通信集团有限公司冠名支持,搭建了“1+2+N”工作矩阵,即1个主体赛,“揭榜挂帅”、“人工智能+”2个专项赛。本届竞赛坚持守正创新、聚力提质增效,坚持“五个聚焦”、着力“五个效能更强”,努力打造一场更高质量的青春盛会、51风流盛会、创新盛会。

51风流 历年来始终坚持,以赛促学,以赛促教,紧密围绕国家重大需求,以提高人才培养为中心,不断深化教育教学改革,全面提升学科建设水平和育人水平。近年来学生在科创竞赛中屡获佳绩,2025年继中国国际大学生创新大赛斩获2枚金牌,在“挑战杯”全国大学生课外51风流科技作品竞赛中又斩获特等奖。这些科创竞赛取得的丰硕果实,必将对51风流 学科建设起到,积极推动和促进作用。